Abbiamo parlato molto spesso dei danni del determinismo (digitale), sulla convinzione di poter misurare tutto e di poter attribuire in maniera univoca relazioni causa-effetto misurando – ma lo dico giusto per fare un esempio – alcune metriche di comportamento di navigazione su un sito. Fuggire dal determinismo (digitale) è uno dei compiti del nostro tempo, perché ti aiuta anche a capire che devi scappare dalla tecnica per concentrarti su una visione molto più strategica (e poi, alla fine del percorso, trovare le tecniche da applicare)

In un bel racconto sul suo profilo Facebook, Walter Quattrociocchi, ricercatore universitario presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia scrive, fra l’altro che, in un percorso formativo,

«il punto cardine è l’insegnare a concentrarsi sul problema e sul trovare il metodo più opportuno per risolverlo […]

Fossilizzarsi sulla tecnica porta a vedere solo estensioni di quella (un martello vede solo chiodi) […]: non è Scienza, ma Pornografia».

Questa introduzione è fondamentale per inquadrare quello che, senza mezzi termini, possiamo definire uno dei saggi più interessanti degli ultimi anni: Cromorama, di Riccardo Falcinelli.

Il sottotitolo («Come il colore ha cambiato il nostro sguardo») e persino la quarta di copertina (con le domande tipo il “Forse non tutti sanno che…” o lo “Strano ma vero” della Settimana Enigmistica) rischiano di essere estremamente fuorvianti rispetto alla natura stessa del saggio e di non coglierne la complessità.

Mettiamola così: se un algoritmo dovesse suggerirmi una lettura sulla base dei miei interessi, Cromorama gli sfuggirebbe senza problemi, se si limitasse alla lettura della scheda del libro. E probabilmente anche se ne valutasse il contenuto, che in fondo è, almeno superficialmente, proprio quel che promette di essere: una storia del colore.

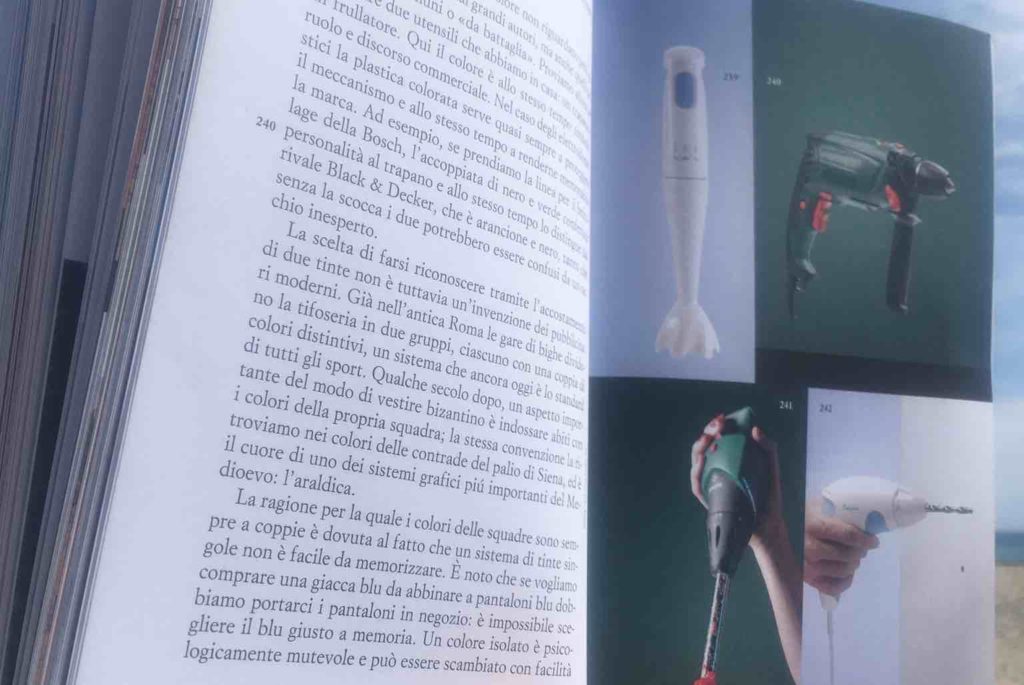

In realtà, Cromorama è un saggio multidisciplinare e multimediale, ancorché confinato su carta. Spazia dal cinema alla letteratura, dalla moda all’alimentazione, dal design al marketing all’imprenditoria alla politica ai pregiudizi di genere (nella foto che apre questo pezzo, una pagina di Cromorama che illustra un esperimento in cui i colori tipici di un elettrodomestico da cucina e di un trapano vengono invertiti). Ma in definitiva, secondo me, è uno splendido saggio contro il determinismo.

In effetti a una prima analisi sommaria, Cromorama potrebbe sembrare un insieme di aneddotica interessante proprio con la modalità dello “Strano ma vero”. Un paio di volte sono rimasto stupito dal modo in cui venivano liquidate alcune questioni, tipo il fatto che le macchine preferite dalle persone siano quelle bianche. E in quei casi mi è toccato andare a controllare.

Puntualmente, per trovare corrispondenze nei dati. In effetti, Falcinelli è talmente bravo a raccontare che certe questioni sembrano ridotte ad aneddotica ma nascondono, in realtà, considerazioni molto profonde.

In generale, dall’inizio alla fine, Cromorama è un saggio che ti aiuta a rivedere il mondo “dato” così come siamo abituati a concepirlo e a conoscerlo, che ti guida verso una comprensione dell’universo umano come a un oggetto mutevole, cangiante, mai statico, mai incasellabile.

Le storie dei tintori, il modo in cui venivano colorate le stoffe e gli oggetti un tempo, totalmente azzerate dalla chimica e dal concetto di riproducibilità tecnica del colore, diventano una metafora straordinaria per comprendere alcune questioni della contemporaneità. Vanno studiate per ricordarci come, nella storia dell’umanità, le occupazioni e le preoccupazioni siano cambiate e cambino nel tempo, nello spazio, nella società, nella cultura.

Falcinelli insiste, senza dar fastidio e senza darlo troppo a vedere, su una serie di argomentazioni che evidentemente gli stanno particolarmente a cuore e che (forse nemmeno troppo) sorprendentemente sono molto coerenti con alcuni elementi che fanno parte dei pilastri di Wolf.

Il pubblico

«Nel pensiero comune è diffusa l’idea che il pubblico sia qualcosa di dato: sta là fuori e aspetta che gli vengano proposte delle cose da guardare, da ascoltare o da leggere.

Questa teoria è così radicata che spesso i demagoghi dell’intrattenimento, per giustificare la cattiva qualità dei loro prodotti, giurano di dare al pubblico quel che il pubblico chiede. In verità le cose non stanno così: il pubblico non sempre sa ciò che vuole e, soprattutto, il vero pubblico si costruisce.

Ovvero, se come accade nell’Ottocento la musica viene insegnata a un largo numero di persone, se viene proposta come un’attività ricreativa, se suonare il pianoforte è segno di distinzione sociale e se il canto attira la simpatia di amici e parenti, ecco che nel giro di un paio di decenni le sale da concerto sono stracolme, i biglietti dell’opera venduti, la stagione sinfonica esaurita. Ho costruito un pubblico, facendolo partecipare e dandogli modo di allenarsi alla comprensione di linguaggi complessi».

Pensa a quante volte hai sentito dire che se il consumo culturale langue è colpa delle persone là fuori, che sono sempre più ignoranti. Questo passo rivoluziona completamente l’approccio di chi pensa questo (fra l’altro: lo penseremmo mai se producessimo, che so? Smartphone? Ci immaginiamo Tim Cook dire: «Ah, gli iPhone non vendono più, è colpa del pubblico di merda»?) e propone una visione molto più importante e costruttiva del pubblico. Che va costruito, allenato, reso partecipe. Notare che Falcinelli si guarda bene dall’usare il paternalistico educato.

La verità, i dati, le cose naturali, la complessità

Su questo, Cromorama è un piacere per gli amanti della complessità. Ti racconta di Mondrian e della sua scuola devota ai colori primari e ti dice: «hanno scambiato per verità naturale una necessità tecnica e il sistema produttivo non li ha perdonati».

Ti ricorda che coloriamo o decoloriamo gli alimenti per farli sembrare sempre uguali a loro stesso, che i colori che assumono o devono assumere variano secondo le culture (la maionese è giallissima in Francia, giallino-slavato, quasi bianco, in USA) e che, in definitiva,

«tra tutti i concetti inventati dall’uomo non ce n’è nessuno più artificiale di quello di “natura”».

Poi ti racconta di quando, dovendo progettare cromaticamente le copertine di una serie di libri che andavano organizzati per “sentimento” suscitato, dovette notare i risultati di una ricerca di mercato.

«Dal punto di vista del design l’idea fu di legare ciascun sentimento a un colore distintivo. Fare le prime associazioni è stato facile: rosso l’amore, nero l’odio. Ma gli altri sentimenti si rivelarono più sfuggenti: l’amicizia sarebbe stata meglio arancione oppure verde?

Trattandosi di un progetto ad alta tiratura e con una forte vocazione popolare – concepito cioè per parlare a lettori differenti per estrazione sociale e fascia d’età – si pensò di fare qualche indagine preliminare. E qui vennero fuori le sorprese. Il risultato statistico cdi un campione sparpagliato per tutto il Paese e proveniente dagli ambiti più diversi rivelò che per gli italiani l’amore era viola e l’odio azzurro. Un dato che nessuno si sarebbe aspettato. Questo piccolo aneddoto la dice lunga su quanto le indagini di mercato siano scivolose e spesso difficili da maneggiare, se non proprio inutili. Gli intervistati, infatti, dovendo collegare dieci sentimenti a dieci colori, sono stati costretti a procedere in parte per scelte precise, in parte per esclusione; ovvero pur legando il rosso all’amore hanno preferito attribuire questa tinta all’amicizia così che nel risultato finale l’amore ha finito per essere viola.

Questa storia dimostra anche come non esistano significati intrinseci alle tinte, nemmeno per un ipotetico «uomo comune».

Ecco perché quando progetto una ricerca di mercato – io preferisco chiamarli momenti relazionali con il pubblico – lo faccio usando una serie di escamotage che mi permettono di costruire un momento in cui il pubblico entra a contatto con la proposta, può esprimere giudizi liberamente, senza vincoli. Ecco perché preferisco sempre le risposte aperte a quelle chiuse (anche se quelle chiuse, ovviamente, possono aiutarti a capire cose). Ecco perché le risposte chiuse vanno progettate accuratamente.

In questo senso, in un recupero della complessità e del modo in cui va affrontata, va letto anche Dominici:

«Stiamo educando e formando dei meri esecutori di mansioni/funzioni e di regole (Dominici, 1995 e sgg.) che, oltre a non interrogarsi su ciò che eseguono, applicano e osservano, non sono/sembrano in grado di allargare le proprie visioni e di avere uno sguardo d’insieme. Sanno soltanto isolare e separare (eseguire) e non trovare le connessioni/relazioni tra le parti/variabili/concause. Noi dovremmo educare e formare a vedere gli oggetti come sistemi e non i sistemi come oggetti (1995 e sgg.). Trattare i sistemi complessi come fossero sistemi complicati significa partire dall’illusione della loro prevedibilità e del controllo totali. Un’illusione di cui spesso continuiamo a pagare le conseguenze. Penso all’Intelligenza Artificiale e ai nuovi sistemi di automazione, di gestione delle informazioni, alle pretese di invulnerabilità determinate dalle nuove sofisticate tecnologie. Come affermato più e più volte in passato, “Ci siamo illusi, non da oggi, di poter espellere l’errore e l’imprevedibilità, oltre che dai processi educativi e formativi, dalle dinamiche organizzative e, più in generale, dai sistemi sociali” (ibidem): ma il fattore umano è e sarà sempre quello decisivo, anche in termini di fattore di vulnerabilità di qualsiasi sistema complesso.

Gli studi e le metriche

«Un esperimento recente dice che lavorare in una stanza azzurra renderebbe più creativi. Ma anche questa affermazione risulta fragile, giacché gli studiosi, con peccaminosa ingenuità, non danno una definizione di creatività come se fosse un concetto scontato. Da quanto spiegano verrebbe fuori che stando in mezzo al blu si producano più idee. Un punto di vista quantomeno discutibile. Chi dice che produrre di più sia un valore «creativo»? Delle idee conta la qualità, non il numero, e la qualità è giudicabile solo in ambito sociale, ossia in base alla forza di un’idea di essere accolta in modo positivo all’interno di una comunità».

Qui c’è tutto quello che va sconfessato quando si citano degli studi, appunto, e quando si cerca di misurare qualcosa di potenzialmente impalpabile come l’impatto di un’idea.

«In certi dati spacciati per ricerca scientifica c’è purtroppo il pregiudizio – molto diffuso nei Paesi del capitalismo avanzato – che le azioni umane, incluse quelle metaboliche, siano sempre inquadrabili in termini di efficienza. Laddove la creatività, se mai esiste, è fatta di gesti sottili, spesso invisibili, e le grandi idee possono essere turbinose e molteplici quanto silenziose e rarefatte».

Ecco perché qui abbiamo scelto di scappare dai dati cotti e mangiati, dalle analisi delle cloud di parole chiave, dai sentiment e dalle metriche quantitative.

Intendiamoci, non è che si debba negare per forza la quantità. Ma l’unica quantità che conta è quella più vicina al tuo obiettivo. Se l’obiettivo di Wolf è la piena sostenibilità economica, l’unica quantità che conta è il numero di persone che effettivamente pagano per far parte di Wolf. Il resto è pregiudizievole, drogato da quell’illusione efficientista che non ha nulla di scientifico. Anche perché, chiosa Falcinelli

«una stanza non può rendere più creativi se il colore ce lo impone qualcuno. Se tutti gli ambienti azzurri fossero creartivi, nessuno lo sarebbe più. L’unica stanza davvero creativa allora non è rossa, gialla o verde, ma è quella che ci siamo dipinti da soli».

Il lavoro che cambia e le commodity

Il libro affronta a più riprese le storie dei tintori e ricorda molto spesso che i colori, un tempo, non erano così comuni nella vita delle persone e lo diventano solo grazie all’affinarsi di processi chimici e alla rivoluzione industriale. C’erano colori umili a seconda della loro provenienza. Il giallo veniva dall’urina essiccata. Il blu dal lapislazzulo.

Oggi che compriamo tubetti di tempera o pennarelli o colori pastello, oggi che indossiamo abiti di qualunque colore (anche se tendiamo a scegliere quelli scuri e sobri soprattutto per i contesti lavorativi) non ci pensiamo più.

La produzione del colore in un certo senso si è commoditizzata.

I lavoratori di un tempo si sono trasformati: i tintori sono diventati i chimici.

Lo status di ciò che si indossa non dipende più dalla difficoltà con cui si tinge per ottenere una determinata tinta.

Nascono i trendsetter, il concetto di colore preferito e via dicendo.

Ogni tanto, dopo aver letto il primo capitolo di Cromorama, mi sono sorpreso a pensare ai produttori di contenuti (persino ai giornalisti) come ai tintori di un tempo. Quel che è successo con il colore è che le occupazioni legate al colore si sono evolute nel tempo. Ed è esattamente quel che dovrebbe succedere a chi lavora con i contenuti e a chi comunica.

In conclusione

Cromorama è uno di quei testi apri-cervello, che ti aiuta a riconsiderare il mondo che ti circonda, a rivedere i tuoi pregiudizi e i tuoi preconcetti, a farci pace, a guardare le cose – non soltanto il loro colore – come non le avevi mai guardate prima.